PÍLDORA N. 2 | MAYO DE 2020

Música contra la epidemia

Luis Antonio González Marín

Científico titular IMF-CSIC

PÍLDORA N. 2 | MAYO DE 2020

VITAMINA H

(Humanidades)

Música contra la epidemia

Luis Antonio González Marín

Científico titular IMF-CSIC

En nuestro pequeño mundo privilegiado del Occidente postmoderno habíamos perdido ya la costumbre; pero en otro tiempo y hasta hace no tanto —y también en nuestro tiempo en otros lugares del planeta a los que parecemos sentirnos ajenos— las calamidades generalizadas (epidemias, guerras, hambrunas y otros desastres naturales o causados por acción humana) han sido casi el pan de cada día. La actual pandemia nos ha devuelto la sensación de fragilidad perdida u oculta por una vida llena de facilidades y distracciones.

Antiguamente, a falta de remedios científicos o pragmáticos, a menudo se intentaba combatir las adversidades rezando. Rogativas para aplacar la sequía o para frenar las inundaciones, rosarios y jaculatorias para alejar la enfermedad, oraciones por el final —triunfante, a ser posible— de la guerra, etc., formaban parte de una actividad casi cotidiana. Y dado que estos rezos implicaban siempre una participación musical, en forma de piezas litúrgicas o paralitúrgicas “cultas” en manos de músicos profesionales de las capillas de música eclesiásticas y también de cantos populares transmitidos por tradición oral, se integraban en el paisaje sonoro común de pueblos y ciudades.

Entre los años 1646 y 1653 una gran epidemia de peste bubónica —no la única del siglo, pero sí una especialmente furibunda— atravesó en varias oleadas el sur y la mitad oriental de la península ibérica. Se dice que el contagio entró principalmente por los puertos de Cádiz y Valencia y se fue extendiendo por Andalucía, Murcia, Valencia, parte de Castilla, Cataluña y Aragón, reino en el que se mostró especialmente mortífera. En 1652 la peste llegó a Zaragoza, en cuya catedral, conocida como La Seo del Salvador, estaba empleado como cantor —tenor— Juan Berges (o Verges, que de ambas maneras aparece escrito su apellido en las fuentes). Por entonces la capilla de música de La Seo gozaba de gran reputación; el cabildo se jactaba de contratar a los mejores músicos para ornato del culto, y se hallaba en permanente competición con la capilla del templo rival, El Pilar, cuyo cabildo mantenía con La Seo un pleito por la catedralidad que no se solucionaría hasta 1676. Contaba la capilla catedralicia con un maestro de gran fama, el carmelita portugués fray Manuel Correa, que había destacado años antes, cuando residía en Madrid, como compositor de piezas profanas (humanas, según terminología de la época) de notable gracejo. Llegó la peste y unos cuantos miembros de la capilla de La Seo enfermaron, entre ellos el maestro Correa, que moriría en 1653 pasando a formar parte de la nómina de siete mil fallecidos por la plaga en la ciudad en pocos meses. La peste venía a incrementar los desastres que aquellos años azotaban a la ciudad y el reino: inviernos especialmente fríos con heladas que destrozaban los cultivos, hambre generalizada, por no hablar de la desgracia de sufrir el paso constante y acantonamiento de tropas para la guerra de Cataluña.

Gracias a la investigación musicológica, su única composición conocida puede sonar hoy día, y es justo decir que el arrebato expresivo de la pieza sobrevive al paso de los siglos.

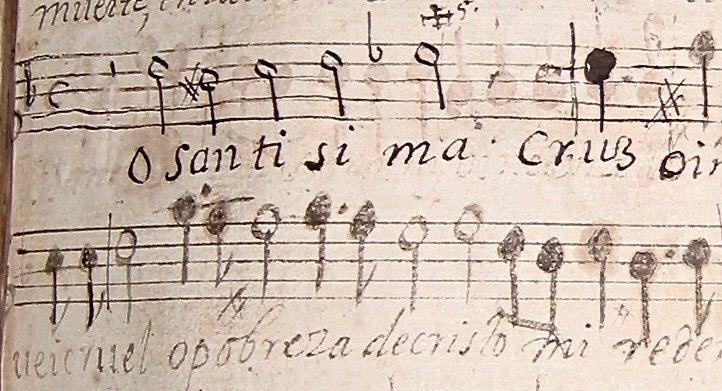

Tal vez fuera lo atribulado de los tiempos lo que motivó la composición que se presenta aquí, única conocida del tenor Juan Berges. Se trata de una oración en forma de letanía cuyo texto, que invoca los padecimientos de Cristo en la pasión y la cruz, es conocido hoy como “Oración a la Santísima llaga de la espalda del Señor”. La letra termina con la plegaria “ayudadme, Señor, / a alcanzar la vida eterna / en la hora de mi muerte. / Amén”. Berges idea una composición a dos voces dotada de una honda y vívida expresividad que se sirve de abundantes figuras retórico-musicales, fácilmente apreciables no solo en la grafía sino también en la escucha, con vistas a conseguir una elocuente interpretación o hermenéutica del texto. Acompaña a la composición la frase: “Gana Ynumerables in / dulgencias q[uie]n la dixere / con debocion”, y en efecto se atribuía falsamente al papa Pío V la concesión de indulgencias a quien rezara esta oración devotamente. La composición de Berges, posiblemente destinada a la fiesta y novena de la Santa Cruz y seguramente practicada en tiempo de cuaresma y pasión, forma parte de las obras cuya finalidad era, en palabras del tratadista fray Pablo Nasarre, mover a los fieles a compasión y “al dolor de sus culpas”. Es posible que la pieza se vinculara también con las celebraciones de difuntos y cabe pensar que se entonara en tiempos de tribulación como los que tocó vivir a Berges, especialmente la gran peste de 1652 que redujo la población de su ciudad, Zaragoza, en una cuarta parte.

Con seguridad la pieza, como otras músicas al efecto, no consiguió parar la propagación de la plaga ni atenuar sus consecuencias, aunque quizá sí pudo confortar de algún modo a los que sufrían. Y el caso es que Juan Berges (†1680) se libró de la enfermedad, lo que le permitió alcanzar una edad provecta y cumplir más de cuarenta años de servicios como cantor en La Seo. Gracias a la investigación musicológica, su única composición conocida puede sonar hoy día, y es justo decir que el arrebato expresivo de la pieza sobrevive al paso de los siglos.

PARA SABER MÁS

- Para saber algo más: http://www.historicalsoundscapes.com/evento/1109/zaragoza/es

- Puede escucharse una grabación de esta obra en: https://www.youtube.com/watch?v=A3fljYbQ1Wo

Pequeñas píldoras de conocimiento

PARA AFRONTAR EN MEJORES CONDICIONES ALGUNOS DE LOS RETOS SOCIALES ACTUALES